- Recherche

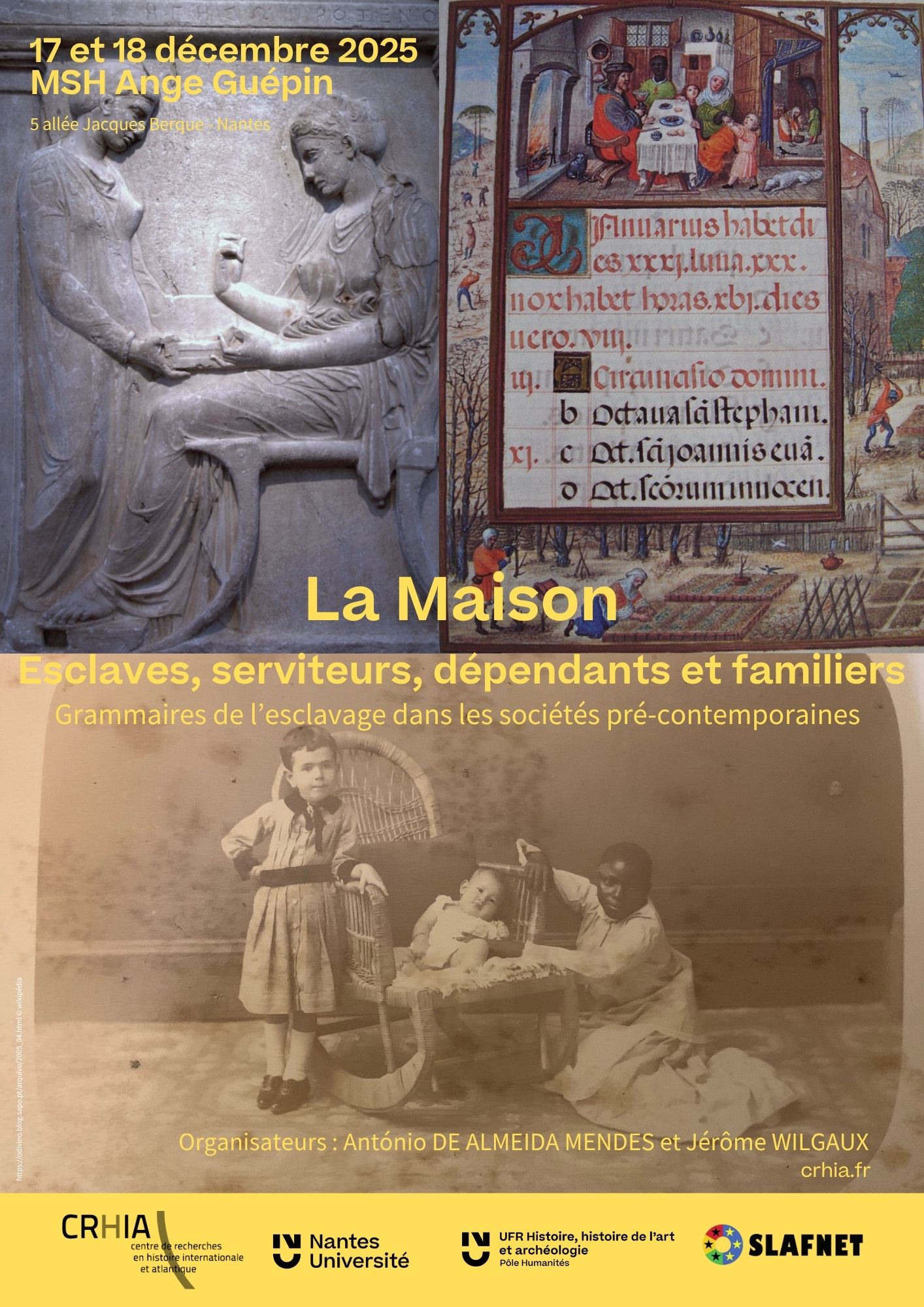

COLLOQUE : La maison : esclaves, serviteurs, dépendants et familiers

-

17 décembre 2025 > 18 décembre 2025false false

-

MSH Ange Guépin

5 allée Jacques Berque

44000 Nantes

Gratuit

Ouvert à tous

Grammaires de l’esclavage dans les sociétés pré-contemporaines (Antiquité-Temps modernes)

Organisateurs : António DE ALMEIDA MENDES et Jérôme WILGAUX

Présentation :

Qu’est-ce qu’être esclave ? Vaste question, à laquelle l’historiographie n’a cessé de chercher à répondre. Les supposées déficiences serviles, que celles-ci concernent leur âme et leurs qualités morales et intellectuelles, leur capacité à faire usage de la parole ainsi qu'à distinguer le bien du mal ou le juste de l'injuste – autant d'éléments distinctifs de l’homme en face de tous les autres animaux – sont présentes dans les discours de l’Antiquité aux Temps Modernes.

Alors que l’historiographie dominante des études sur l’esclavage met de son côté l’accent sur les processus de déshumanisation, de marchandisation des corps et de « mort sociale », qui seraient des caractéristiques des sociétés coloniales et esclavagistes, ces journées d’étude entendent déplacer le regard. Il s’agit d’insister sur l’expérience servile et sur les conditions de vie, au quotidien, des esclaves au sein des sociétés urbaines et familiales, juridiquement et politiquement structurées. Le colloque pourra être suivi en visio : pour demander les liens Zoom contactez : crhia[a]univ-nantes.fr

PROGRAMME :

Mercredi 17 décembre 2025

- 15h00 : Accueil

- 15h30-16h00 : Introduction António DE ALMEIDA MENDES et Jérôme WILGAUX

- Président de séance, Session 1 : John TOLAN

- 16h00-16h30 : Aude DURAND : Affranchis et esclaves dans les nécropoles pompéiennes. Une dépendance familiale protéiforme

- 16h30-17h00 : Jérôme WILGAUX : Parenté et dépendances dans le monde grec ancien : l'étude des liens nourriciers

- 17h00-17h30 : Youval ROTMAN : Loin des tâches domestiques : ce que la terminologie byzantine nous révèle du rapport entre esclavage et dépendance

- 17h30-18h000 : Questions et débats

Jeudi 18 décembre 2025

- 9h30 : Accueil

- Président de séance, Session 2 : Jérôme WILGAUX

- 10h00-10h30 : Salah TRABELSI : Vies d'esclave et de domestique: l'excellence comme gage d'émancipation dans le monde arabe classique

- 10h30-11h00 : Ivan ARMENTEROS MARTINEZ : Être esclave pendant le bas Moyen Âge : coexistences et dissensions au sein d’une famille propriétaire

- 11h00-11h30 : António DE ALMEIDA MENDES : Être et ne plus être esclave à Lisbonne au XVIIe siècle. Lectures depuis la maison, la famille et la paroisse

- 11h30-12h00 : Questions et débats

- Président de séance, Session 3 : António DE ALMEIDA MENDES

- 14h00-14h30 : Marilia TOFANETTO ALVES : Âme libérée, corps captif: les esclaves au Brésil colonial

- 14h30-15h00 : Paola REVILLA ORIAS : Entre travail coercitif et lien affectif : allaitement et élevage des enfants à La Plata, Charcas (XVIe-XVIIIe siècles

- 15h00-15h30 : Questions

- 15h30 : Conclusions : John TOLAN

Télécharger le programme

/ 1

Mis à jour le 11 décembre 2025.